| このページは2020年3月7日(土)に行われた骨董講座を再現したものです。 |

はじめに |

|

今年のNHKの大河ドラマは、明智光秀を主人公にした「麒麟が来る」です。明智光秀は御存じに通り、織田信長の家臣で本能寺の変を起こした張本人ですが、2人を比べると室町時代の価値観の中で生きてきた光秀と、新しい価値観を創造して時代を切り開こうとした信長の違いがわかります。結局、光秀は室町幕府の人間関係や価値観から脱却できなかった。今回は光秀が頼った中世的な室町時代と、信長が切り開いた近世の安土時代を比較しながら、室町時代の文化や古美術について、お話をしたいと思います。 |

第66回 アンコール講座⑪ 「室町時代の古美術」

(1) 室町時代の概要 |

|

室町時代は足利尊氏が征夷大将軍に任命されて、室町幕府を開いた1338年(建武3年)から、15代足利義昭が織田信長に京都から追放され、室町幕府が滅びた1573年(元亀4年)を指します。この間、幕府では15人の将軍が就任しました。室町時代を大きく分けると天皇家が南北朝に分裂、統合された初期(~1392年、明徳の和約)、幕府の安定期から寛正の大飢饉、応仁の乱で政権が混乱する前期(~1493年、明応の政変)、日本各地が戦国大名によって下剋上が起こり、統治される中期(~16世紀中頃)、南蛮文化が日本に流入した後期(1543年~)、足利義昭が将軍になり織田信長が政治に関わる1568年から1573年までを晩期に分類でき、初期は南北朝時代、中期は戦国時代という別名で呼ばれることもあります。室町時代は、①中央集権制が崩壊し、地方自治が拡大する(下剋上、戦国大名の出現)。②郷(村)が出現、そこに住む村人によって農地が開発(二毛作、水路の設置)される。③商品開発が進み、商業都市(堺、博多)、城下町、宿場町、門前町が形成される。④南蛮文化が流入、日本に大きな影響を与える。⑤中国は明、朝鮮半島は李氏朝鮮が、儒教国家を設立。日本では庶民的な宗教文化が興隆する、を把握すると理解しやすいでしょう。室町幕府は、鎌倉幕府が持つような絶対的な権力は維持できなったので、各地の大名、公家や寺社の力を借りて政権維持をしました。しかし、応仁の乱が起こると天皇家や幕府の権威は一気に失墜、地方は戦国大名によって統治されることになり、各地で下剋上が起こり、分国法が出現します。 |

|

(2) 地方自治と宗教改革

|

|

室町幕府、将軍の権威が失墜すると、下克上の時代の始まり、各地に自治国が誕生します。有名な戦国大名は北条早雲、斉藤道三など。加賀は一向一揆、山城などは国人が、堺や博多は商人が支配した国や町です。学術的に戦国時代は1493年(明応の政変、足利義材を追放、義澄を擁立した事件、管領細川政元が権力掌握)から始まると考えられています。伊豆で北条早雲が活動を始めたのも、この時期です。明応時代に関東で大地震が起こっており、それが北条氏出現の引き金になったのかもしれません。甲斐と言えば,武田信玄が有名ですが、彼の祖先をたどると安芸国が根拠地。それが南北朝の動乱で甲斐に移り住むようになり、土着して戦国大名になります。戦国大名は惣村を支配下に置き、自治領で新地開発、灌漑工事を行います。この時期、中国からベトナム占城米(旱魃、害虫に強い。当時の大唐米)が日本に伝播、稲種の革命が起きました。結果、農作物の生産は向上、商品の多様化も進み、貨幣の流通とともに市場経済(問屋、見世棚の発展)が拡大、地方に町や農村を中心とした独自の文化が芽生えます。この文化は土着的なもので、都会的な北山・東山文化とは一線を画しています。簡単にいうと各地の神社を中心に、猿楽、田楽など、地方独自の祭事が行われるようになったということ。地方の神社には独特の催事がありますが、それが設立したのが室町時代で、催事は一様ではなく、多様性に富んでいます。しかし、各地に座や関所ができ、流通が滞ったことで弊害も起こりました。 |

|

(3) 室町時代の文化

|

|

室町文化は応仁の乱で分割することができます。「北山文化」は貴族趣味で王道文化ですが、応仁の乱後、異端の「東山文化」に移ります。それまでストイックだった禅宗は一休禅師の出現によってユーモラス、庶民的に変化します。それが完成するのは、江戸時代、白隠の時代。現在は、それがゆるキャラとして流行しています。 |

|

(4) 室町時代の古美術

|

|

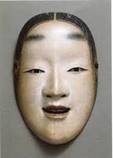

室町時代の古美術品は、鎌倉時代の延長上にあります。仏教美術と六古窯の壺類が主流ですが、リアリティのあるものから、観念的、庶民的な物へ様式が大きく変わります。仏像は鎌倉時代のものと比べると、装飾性が目立つようになります。古窯の中で人気があるのは信楽、備前、丹波の壺。古美術収集かであれば、1つくらいは古窯の壺を持つと良いでしょう。室町時代を代表する古美術品は能面、禅宗の墨跡や絵画、根来塗ですが、入手はなかなか困難。小品は入手可能なので、異端の古美術の視点で探してみてください。古美術品(仏像や壺など)は鎌倉時代の古美術品の2分の一程度の金額で入手することができます。室町時代は日本史上、実践的な刀剣類の時代で、一番、多くの刀剣が作られました。しかし、それは実戦用なので意匠もなく、美術品としての価値は高くありません。 |

|

上へ戻る