| このページは2016年2月6日(土)に行われた骨董講座を再現したものです。 |

第25回 「古代・中世と古美術シリーズ -5- 白鳳時代の文化と美術」

(1) 高向玄理(淵蓋蘇文、蘇我入鹿) |

|

白鳳時代は645年の「大化の改新」から710年の「平城京遷都」をさします。 |

|

(2) 斉明天皇と百済・高句麗滅亡

|

|

歴史の教科書には「大化の改新」で活躍した中大兄王子はすぐに天皇に即位しなかったと記されています。彼ほどの実力者なら、すぐにでも天皇になれたはずですが…、これは古代史の謎とされています。答えは簡単。女帝・皇極天皇は高向玄理の妻、その影響を排除できなかったために中大兄王子は天皇になれなかったのです。彼が天皇に即位したのは668年、高句麗が滅びた年。それまで、倭の権力は斉明天皇(皇極天皇)が握っていました。 |

|

(3) 白鳳時代の文化・美術

|

|

676年、新羅が半島に滞在していた唐軍を追い出し自治権を獲得した時、東アジアの動乱は終わり、文化的な時代がやってきます。倭も白鳳時代前半は激動の時代でしたが、後半になると平和が訪れ、人々は文化的な生活を送るようになりました。道教の権威だった父・高向玄理の影響を受けた天武天皇は様々なアイデアを出して政権運営を行いました。事績を挙げると次のようになります。

明日香村にある遺跡はほとんどが白鳳時代の物です。代表的な遺跡は亀形石造物、酒船石、益田の岩船などの石造物、板葺きの宮跡、天武・持統天皇陵、牽牛子塚古墳などの天皇陵、高松塚古墳、キトラ古墳などの壁画古墳、山田寺跡などの寺院遺跡。遺跡は白鳳時代前期の物で、後期になると藤原京や奈良西部に移ります。後期の代表は藤原京跡、法隆寺、夢殿にある救世観音(斉明天皇を写した仏像であると言われています)、興福寺にある山田寺本尊仏頭、回廊遺物など。教科書には法隆寺は飛鳥時代・様式の寺院として紹介されますが、本尊を除くと白鳳時代の遺物になります。薬師寺(薬師寺東塔、薬師寺薬師三尊像・聖観音)は天武天皇が病気になった時、妻である持統天皇が病気平癒を祈願して創建させた寺です。正確に言うと東塔は奈良時代初期に再建されたもので、白鳳時代に作られたものではありませんが。その他に山城にある蟹満寺の釈迦如来像も白鳳時代のものです。蟹はクジ、フジの変形した音、この寺を藤原氏が建てたことがわかります。ちなみに東京都三鷹市の深大寺に銅製の白鳳仏があります。深大寺はそば、団子が有名で散策に適しているので、機会があれば訪れてください(笑)。 |

|

(4) 白鳳時代後半と後世への影響

|

|

白鳳時代後半を代表する人物は天武天皇、持統天皇、藤原氏の基礎を築いた藤原不比等(藤原京への遷都を進めた、659年~720年)、文武天皇(~707年)がいます。

最後に白鳳時代の雰囲気を味わうことができるスポットを紹介します。白鳳時代といえば明日香村、薬師寺を思い起しますが、その他、山科にある天智天皇陵、大津にある崇福寺跡(668年創建)、弘文天皇陵(大友皇子陵)に行かれると良いでしょう。大津は天智天皇の作った都。

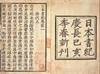

最後に歴史書の意味について話します。「日本書紀」では、大化の改新は中大兄王子が蘇我氏を滅ぼしたことになっていますが、実際には670年、中大兄王子が大海人王子のよって滅ぼされた事件を描いたものです。この事件は歴史の闇に葬られて表には出てきません。それを改竄する形で残したのが文武天皇、藤原不比等の親子でした。彼らは自分たちの正当性を残すために「古事記」、「日本書紀」の編纂を始めます。しかし、完成した「日本紀(日本書紀ではない)」は後に反新羅勢力によって改竄されます。それを行ったのが天智・秦氏の一派。「日本書紀」など、古代の歴史書から歴史を垣間見ることができるのですが、それを鵜呑みにすると歴史の真実が遠のいていきます。為政者が作った物語ではなく、歴史を客観的に見る目を持つことが重要。それをこの講座で理解していただければ、幸いです。 |

|

上へ戻る