| このページは2015年10月3日(土)に行われた骨董講座を再現したものです。 |

第21回 「古代・中世と古美術シリーズ -1- 縄文時代の美術」

(1) 変化した縄文時代観 |

|

私が小学生だった1972年、奈良県明日香村で彩色壁画の残る高松塚古墳が発見され古代史ブームが起こりました。邪馬台国論争も含めて皆が古代史に夢中になっていたことを覚えています。その頃、歴史の教科書には「縄文人は狩猟採集生活を主として不安定な移住生活を送っていた」と書かれていました。それが当時の常識的な縄文時代観ですたが、1992年、青森県・三内丸山遺跡(八甲田山麗)の発見で大きく覆りました。遺跡の調査が進むにつれ、縄文人は我々の想像を超える世界に住んでいたことがわかったのです。どのような発見があって縄文観が覆ったか書き出してみます。

もちろん三内丸山人は従来の縄文観に沿ったノウサギ、ムササビ、シャケなどの狩猟採集を行っています。上記のことを総合して考察すると、我々が考えていた縄文観は変更しなければならない時期に来ていると思います。

「縄文」という名称は、1877年、エドワード・モース(1838〜1925年)が大森貝塚から発見した土器に由来しています。旧石器時代と縄文時代の違いは土器、竪穴住居、貝塚の有無。縄文土器は世界的に見ても最古の焼物に属します。約二万年前の旧石器時代、マンモスなどの大型補給類を追ってシベリア方面から日本列島に到達した人々が縄文土器の製作を始めたのは今から約16500年前(青森県蟹田町遺跡、1994年4月出土)。世界最古の土器は約2万年前の中国江西省仙人洞の土器破片とされていますが、原型再現できる土器としては縄文土器が世界最古です。中国5000年の歴史と誇っていても、縄文人はそれより5000年前から文明を築いていたようです。 |

|

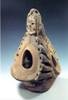

(2) 縄文時代の区分と古美術品

|

|

一概に縄文時代といっても、約16500年前(紀元前15世紀)から約3000年前(紀元前10世紀)の長きにわたります。それを考古学上、6つの時代に区分します。

2003年、国立歴史民族博物館の研究グループが炭素年代測定法の研究により、弥生時代の開始期を大幅に繰り上げるべきだという説を発表しました。それまで弥生時代の始まりは紀元前300年でしたが、「紀元前900年が弥生時代の始まり」と主張しました。抜歯の風習を考えると稲作が紀元前800年頃入っていた可能性もあります。何をもって縄文時代と弥生時代の移行とするかは微妙な問題ですが、私は文化史的な面から弥生時代は従来の説通り、紀元前300年頃の方が良いと思っています。この時期、中国では秦・始皇帝が中央集権国家を樹立、その影響が中国周辺の国家にも及び、日本列島にも渡来人が急増します。その影響で弥生時代が始まった。米などの遺物の炭素年代法だけに頼って時代を区分する国立歴史民族博物館の研究グループの主張は無理があるような気がします。文化史、美術史の研究を加味するべきです。 |

|

(3) 縄文時代の人々

|

|

縄文時代後期の男性の平均身長は男性で159cm、女性は148cmです。弥生人の平均身長の男性163cm、女性151cmと比べると低いのですが、江戸時代の人に比べると、縄文人の方が数センチほど高い。狩猟採取を営んでいた縄文人は筋肉質で運動能力に優れていました。寿命は長生きする人で40歳、子供が生まれてもほとんどが死亡しています。縄文人の葬送は土葬です。東北日本の中期遺跡では広場を中心に円形に作られたなった家の入口に死者を土葬する習慣がありました。これが後にストーンサークルに発展します。 |

|

(4) 現代日本人に残る縄文時代の文明

|

|

紀元前後、日本には自然サイクルを生活の基調とする縄文人と大陸の人工的な灌漑農耕文化を持つ弥生人が混在して暮らしていました。当時の人口比率は10対1です。その後、稲作を知った縄文人は急速に農耕を始め、弥生人と混血します。それが現在の日本人の基礎となっています。

【1】 刺身など生鮮食料品を生で食べる習慣は縄文時代に由来する。世界中を見渡しても生で魚を食べる民族は日本人だけ(他国は煮たり焼いたりしなければ魚を食べない)。刺身に使うワサビや山椒も縄文人は使用していた。

他にも現代に生きている縄文観があるのですが、次回の弥生時代や古墳時代の講座で各時代を比較しながら、お話しします。

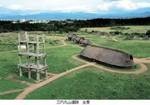

(1) 忍路環状列石(我が国最大の環状列石、北海道小樽市)

中でも三内丸山遺跡、尖石遺跡、鳥浜貝塚はお勧めの縄文スポットです。機会があれば、是非、訪れてください。自分たちのルーツに触れ、現在の自分を見つめ直すことができると思います。 |

|

上へ戻る