| ���̃y�[�W�͂Q�O�P�S�N�V���T���i�y�j�ɍs��ꂽ�����u�����Č��������̂ł��B |

| ��P�O��@��������ȍ~�A���{�̌Ô��p�i�̔����A�u�[���E���s�̌n���i�V���o�����܂Łj

�i�P�j�@�����E��������̏A�A�[�l�X�g�E�t�F�m���T |

|

�����u���͂P�O��ڂł��B�u�����n�߂������A��u�҂�����̂��낤���ƐS�z���܂������A����d�˂邲�ƂɊF�Ŋy�������Ԃ��߂������Ƃ��ł��A�ǂ������Ǝv���܂��B����̃e�[�}�́u��������ȍ~�A���{�̌Ô��p�i�����A�u�[���E���s�̌n���i�V���o�����܂Łj�v�ł��B�����ېV�ȍ~�A���{�l���Ô��p�i���ǂ̂悤�ɔ������A�����Ă����������b���܂��B |

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@�@�@�@�b�h�@�@�@�@�@�@�@�@�@�喼����@�@�@�@�@�@�@�@�@������@�@�@�@�@�@�@�p���ʎ߁@�@�@�@�@�t�F�m���T�@�@�@���q�V�S�@�@�@�����|�p��w�@ |

�i�Q�j�@�����`���A�����h�A���|�^�� |

|

���{�̌Ô��p�i�������������p��y�����n�݂��ꂽ�̂͂P�X�O�V�N�i�����S�O�N�j�ł��B�����̓��{�͓��I�푈�ɏ������ĊO���Ƃ̕s����������������A��i���̒��ԓ������������ł����B���̎����A���{�̋ߑ㉻�̊�b������܂����B���̓]�@���K�ꂽ�̂͑�P�����E���̎����ŁA���ƂȂ������[���b�p�Ƃ͕ʂɁA���{�͓��A�W�A�ŋ��v�̗����߁A�D�i�C�ɕ����܂��B���̍��A�������`������A�e�c�̂̊��������͂������ČÔ��p�i�̎��W�ɏ��o���܂����B���̑�\���O������̉v�c�F�i�݉��j�A�\�ܑ�E�Z�F�g���q��Ȃǂ̎��ƉƂł��B�ނ�͎��W�����Ô��p�i���g���Ē�����Â��A�����E�o�ϓI�ȏ����������Ċ�Ɗ������s���܂����B����͈��y���R����A�M����G�g�����x�ƂƂ��ɒ�����Â������ƂƎ��Ă��܂��B ����E��킪�I������ƍ����͉�̂���A�Ô��p�i�͌l�����ЂɈڍs����܂��B�e��Ƃ͏��L����Ô��p�i�̕ۊǁE�W���̂��߂Ɋ�Ɗ����̈�Ŕ��p�ق�ݗ����܂��B�ȉ��ɂ��������p�ق͊�Ƃ���������p�قł��B�܂��A��ƂƂ͕ʂɏ@���c�̂��������Ƃ̈�Ƃ��Ĕ��p�ق����݂��Ă��܂��B���{�ɂ͌����A�����̔��p�فA�����ق����킹�Ė�P�P�O�O����܂��B�ړI�͗l�X�ł����A�e�n�̔��p�ق����{�̕������x���Ă���Ƃ����ėǂ��ł��傤�B

��Ɖ^�c�̔��p��

�吳����A���E�l�͖��������W���Ă����̂ł����A�����̊Ԃɂ���O�������N����܂��B�G���u�L���O�v��u�����v�̔��s�ɂ���Ĉ�ʐl�ł��Ô��p�i�ɐG���@��K��܂����B�吳�f���N���V�[�̂P�X�O�W�N�ɑn�����ꂽ�u�����v�͊w�K�@�̐��k�������R�l��`��W�Ԃ���T�؊ɔ������ĕҏW�����G���ł����A�吳���̓��{�����`���̂����ŏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂��B�����ɓ��e�������ҏ��H���āA�u�꒼�ƁA�L�����Y�Ȃǂ̍�Ƃ����͏]���̌ÓT���{�������m�����ɒ��ځA���_���A�Z�U���k�A�S�b�z�̏Љ���s���܂����B���l�ɂ͒���ꐭ�A�~�����O�Y�A�ݓc�����Ȃǂ̉�Ƃ�����A�V���������`�����s���܂��B�匴���O�Y���q�~�Ɍ��Ă��匴���p�فi�P�X�R�O�N�J�فj�͓��{�L���̐��m�G��R���N�V�����̂�����p�قł����A���E�I�Ɍ��Ă����a�����ɋߑ�G��̃R���N�V������W��������p�ق��J�݂������Ƃ͉���I�Ȃ��Ƃł��B���݂ł��q�~�͕������x���������A�l�̌Ô��p�i���W�Ƃ��������܂��B����͑q�~�ɑ匴���p�ق����������Ƃ��v���ł��傤�B�匴�͖��@�x�̖��|�^�����x�����A�P�X�R�U�N�A���{���|�ق̊J�قɂ����͂��Ă��܂��B |

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�@�@�v�c�F�@�@�@�@�@���|�O�\�Z�̐�@�@�@�@�@�@�匴���p�ف@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@���@�x�@�@�@�@�@����������@�@�@�@�@���O���@ |

�i�R�j�@�R���Y�A�����Ó����A�����l�̍������W |

|

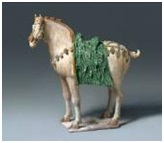

�ӊO�ɒm���Ă��Ȃ��̂ł��������̖��|�^���ɐR��Y��������Ă��܂��B�������A�R�͖��@�x��l�c���i�̖��|���_�Ɍ��C�������ĉ^�����牓������܂��B�P�X�Q�V�N�i���a�Q�N�j�A�R�͎��ƉƁE���͖���̏N�W��������������Q�O�O�O�_�̐}�^�쐬�A�ނ��}�^�쐬�����Ô��p�i�͌��݁A�������������ٓ��m�ق̊�b�ƂȂ��Ă��܂��B���̎��A�R�͂Q�U�B�����ׂ��V�˂ł��B

��O������ɂ����āA�R��Y�̂��Ƃɏ����Ƃ�]�_�Ƃ��W�܂�A�����T�����i�ʏ́A�u�R�w�Z�v�j�����܂����B�R�̉Ƃɂ͏��яG�Y�A��������A�͏�O���Y�A�O�D�B���A�剪�����A�k��H�D�R�l�A���B���q�ȂǁA�B�X�����Ԃ�̕����l���W�܂��ė��܂����B�ނ炪��W�����̂͋��������痬�o�����Ô��p�i�A�R��Y�̌����Ă������i�i�����E���N�����j�ł��B

���a�S�O�N��ɓ���Ɠ��{�͈�w�A�L���ɂȂ�A�T�����[�}���������ɋ��������悤�ɂȂ�܂��B�c���p�h�́u���{�����_�v�Ŋe�n�̊J�����n�܂�A�y���̉�̂Ƌ��ɑ����̌Ô��p�i���s��ɏo���悤�ɂȂ�܂��B���i�̑��l�����i�݁A���̊g�U�Ƒ��܂��āA�������ōw���ł��鏤�i�̔��@���n�܂�A����ɓK�������ɖ����āA���|�i�̃u�[�����N����܂��B���a�R�O�N��A�L���X�Ô��p�����ߋE�n���̌Ú��T�����悤�ɁA���a�S�O�N��A���{�S��������Ĉɖ����Ă�T���Ă����̂��u�ǂ��d�����Ă��܂��ˁv�̒������V������A���|�̐X�c����ł��B���̎����A�R���ӂɌÔ��p�����o�ꂵ�܂����A�ނ�̈������i�͏]���̂��̂Ƃ͈Ⴄ���̂ŁA��������ӂɏZ�ރf�U�C�i�[��A�[�`�X�g���w�����܂����B�����͎G���̑n���u�[���ŁA����܂ŘV�l�̎�Ƃ���Ă����������W����ʂ̐l�ɂ��F�m�����悤�ɂȂ�܂��B���̎��̃q�b�g���i���A������������\�y�ł��B |

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@���яG�Y�ƐR��Y�@�@�@���Á@�ނ����@�@�@�@�@�@�M�y��@�@�@�@�@�����ɖ����@�@�@�@�@�������V���@�@�@�������������@�@�@�@�|���P�@ |

�i�S�j�@�o�u������ȍ~�̌Ô��p�i�̓��� |

|

�Ô��p�i���s��ɏo���̂͌i�C�̕ϓ����ł��B���a�R�O�N��̍��x�������A�S�O�N��̗����_�A�T�O�N��̃o�u���o�ώ���ɐV�������i�����o���ꗬ�ʂ��܂����B

�Q�O�O�O�N��A�h�S�o�u���ƃT�u�v���C���o�u���ɂ��D�������Q�x����܂����B���̎����A�ȑO�ɔ�ׂ�ƈɖ����Ȃǂ̏��i�������ɂȂ�A�c��̐��オ�ސE����������Ďg�����̂ŌÔ��p�ƊE�������܂����B���[�}���V���b�N���N����O�܂ŁA�c��̐���͍��z���i�����߂܂����B ���Ȃ݂ɊO���̕ϊv���ɂ��Ô��p�i�̗��ʂ��N����܂��B�ߔN�ł͒����̉��v�J���i�P�X�W�R�N���j�Œ����̔��@�i�A�\�r�G�g�̕���Ń��V�A�C�R���A�A�t�K�j�X�^���푈�ŃK���_�[�����A�������ʼn��C���̒\�y���C�O�ɗ��o���Ă��܂��B������O�ł����A�m�荇���̍���������̓T�C�S���ח��̎��A�d�v�������̍����i����ɂ��Ă����̂ł����A�w���R�v�^�[�ɏ�荞�ގ��A�A�����J�R�ɂ��ׂĔj�������ꂽ�����ł��B�u���������Ȃ������v�ƌ����Ă����܂����B�ŋ߁A�k���N�̌Õ������{�ɑ�ʂɓ����Ă��Ă��܂��B���������Ɩk���N�̓����𐄑��ł��܂��B

�ŋ߂̍����ƊE�����Ă���Ə��i���������ĕi����ԂɂȂ������Ƃ������܂��B����ƂƂ��ɊO���Y�̖͑��i�������܂����B�ƎҊԂ̎s��ɍs���Ă��A�ȑO�̂悤�ɌÕ����Ȃ��A�����A���T�C�N���s��̂悤�Ȋ���������܂��B����̓l�b�g�E�I�[�N�V�����̏o���ɂ���ė��ʌ`�Ԃ��ς�������Ƃ������ł��B�Ǝ҂̎s��Ŕ�����A�l�b�g�Ŕ���������l�Ŕ���邵�A�X�̐�`�ɂ��Ȃ�̂ŁA���ځA�l�b�g�Ŕ���B |

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�@�u���ł��Ӓ�c�v�@�@�@�@�u���L��������@�@�@�@�吳�X�R�b�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�R�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ːΎM�@�@�@�@�@�@�@����R�b�v�@ |

��֖߂�