| blog |

伊万里焼 染付青磁色絵 丸文 鉢

[2022/11/27]

| ||

「柿右衛門」と聞けば、古美術ファンなら濁手や繊細な絵付けの「藍柿」などの作品を思い浮かべるでしょう。酒井田柿右衛門の祖である喜三右衛門が色絵の白磁作品を完成させたのが1643年、それ以降、柿右衛門は代々、有田焼の中心として活躍してきました。しかし、代々の柿右衛門作品を把握している人はあまりいないはずです。理由は、柿右衛門が現在のように作品に銘を残さなかったからです。一方で京焼の作家たちは自分の作品に銘を入れています。この違いは有田焼が藩の保護を受けて製作していたので、藩は出来上がった作品を藩の物と考えていたからでしょう。幕末期、鍋島藩が危機に瀕した時、藩の財政を救ったのが伊万里焼の販売だった話は有名です。代々の柿右衛門の中で私個人が好きな作家は、延宝期に活躍した4代柿右衛門と化政期に活躍した9代柿右衛門。前者の作品は上品で繊細、後者の作品はダイナミックでアーティスティック。同じ柿右衛門でも大きく作品の雰囲気が異なっています。

参考写真「平凡社 骨董をたのしむ10 色絵絢爛」より | ||

伊万里焼 染付 斎宮女御詩歌文 蓋茶碗

[2022/11/20]

| ||

2024年のNHK大河ドラマは、紫式部が主人公の「光る君へ」です。日本には平安時代に紫式部や清少納言などの女流文学者がいましたので、当たり前のように感じますが、世界的に見ると稀有な事で、中世の女性文学者の存在は世界に誇るべきことだと思います。今年の大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」で北条政子が活躍するように、平安時代から女性の識字率は世界的に見ても高く、中世には女性が活躍していたことがわかります。また、徳川綱吉が広めた「生類憐みの令」なども動物愛護の観点を取り入れた世界的に画期的な法令でした。このような文化が育った背景には日本人が戦争を嫌悪していたことがあります。戦国時代や戦前などのように戦争の時代は男性主導の社会が出現します。

口径 約11.2cm/蓋までの高さ 約7.5cm 御売約、ありがとうございました | ||

美濃焼 織部 菊文 石皿

[2022/11/13]

| ||

徐々に気温も下がり、秋も深まってきたようです。そのせいかコロナ感染が再拡大し、北海道では過去最多の感染者が出ているようです。同時にテレビのニュースでは今年の忘年会をどうするかなどの話題を放送しています。今年も昨年同様、少人数での忘年会が主流になりそうです。11月に入って我が家では鍋をつつくことが多くなりました。我が家の鍋は、鳥つみれ鍋、キムチ鍋、しゃぶしゃぶが主流です。締めにうどん、ラーメン、ご飯を入れて鍋を食べると身体が温まります。鍋料理の時は写真のような石皿を使うのはいかがでしょう。本来の石皿の役目は、東海道沿いの飯屋がお客に提供する総菜を盛った食器とか。現在、コロナ禍の中でも総菜屋さんは盛況ですが、江戸時代から総菜屋は活躍していたようです。石皿は手に持って使う食器ではないので、がっしりと作られています。これは李朝の食器に似ています。伊万里焼よりも重いので、石皿と呼ばれるようになったのでしょう。本品に鍋の材料、野菜、豆腐、肉などを盛ったところを想像してみてください。きっと美味しそうに見えますよ。そうだ、今晩も鍋にしよう。ぬる燗と湯豆腐、食欲の秋です。 口径 約36.5cm/高さ 約6.5cm 御売約、ありがとうございました | ||

銅製 キンナラのダンスを踊る女性像

[2022/11/06]

| ||

3年前にコロナ騒動が始まり、世界は大きく変わりました。特に外出制限によるリモートワーク、イベントの自粛は世界中の人々の運動能力を奪ったようです。私もコロナ禍中、運動不足に陥り筋力が低下しました。年齢もあるのですが、人間にとって身体能力の維持は本当に大切だなと感じています。写真の作品はキンナラのダンスを踊る女性像。女性が神にささげる舞踏を踊っています。本作を購入しようと思ったのは作品の表情が世界的なダンサー、イザドラ・ダンカンに似ていたからです。イザドラは大のカメラ嫌いとしても知られていたので、彼女の舞踊動画映像はほぼありません。唯一、隠し撮りされたものがNHKの「映像の世紀第1集 20世紀の幕開け カメラは歴史の断片をとらえ始めた」で放送されました。それを見た感想は「本当によく動く人だな」でした。彼女は伝統の舞踏を近代のダンスに生まれ変わらせたダンサーです。ところで24年のパリオリンピックでは各種ダンスが競技種目に採用されています。ダンスを芸術と認めさせる運動をしていたイザドラ・ダンカンにそれを報告すると喜ぶかもしれません。ダンスは古代からある人間の芸術表現ですが、それがスポーツに生まれ変わりつつあるようです。本作を見ながら観念や感性だけでなく、昔から運動は人にとって大切であることを改めて感じていた次第です。 高さ 約40.5cm/台座径 約12.5cm 御売約、ありがとうございました | ||

上へ戻る

面白いのは、参考写真にある「酒柿」の文字。他の柿右衛門はこのような銘は使用していないので、9代は個性の強い作家だったことがわかります。絵画では北斎が活躍した時代。この時代は庶民文化の開花期で、作家の個性が時代を切り開いていったのでしょう。写真の染付青磁、色絵丸文鉢を見ると9代の技量がわかります。素晴らしいデザイン。本作が後期伊万里焼の中でも傑作であることは間違いありません。このような作品にはなかなか出会えないので、傷があっても購入しました。良い出会いがあるから古美術収集はやめられませんね。

面白いのは、参考写真にある「酒柿」の文字。他の柿右衛門はこのような銘は使用していないので、9代は個性の強い作家だったことがわかります。絵画では北斎が活躍した時代。この時代は庶民文化の開花期で、作家の個性が時代を切り開いていったのでしょう。写真の染付青磁、色絵丸文鉢を見ると9代の技量がわかります。素晴らしいデザイン。本作が後期伊万里焼の中でも傑作であることは間違いありません。このような作品にはなかなか出会えないので、傷があっても購入しました。良い出会いがあるから古美術収集はやめられませんね。

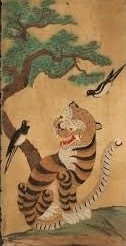

伊万里焼に目を向けると元禄時代、色絵の壺などに美人図が描かれている以外、女性はあまり描かれていません。ということは「生類憐みの令」もそうですが、元禄時代は本当に近世まれに見る平和な時代だったということでしょう。ちなみに本作の図を李朝の虎の民画を使って解説すると、女性(民画では虎は女性を表わしています)が見ている松(男性の象徴)が恋人、彼氏となります。それでは、恋のキューピットであるカササギ(精霊)の役目を果たすのは何か。それは本作に書かれた恋愛の詩です。日本人の相聞歌、教養の世界です。本作を見て、「そういえば、昔、私もラブレターに詩を書いて送っていたな」と遠い昔を思い出しました。古美術品を見て、恋愛をしていた若い頃を思い出すことなど、ちょっと意外でした。

伊万里焼に目を向けると元禄時代、色絵の壺などに美人図が描かれている以外、女性はあまり描かれていません。ということは「生類憐みの令」もそうですが、元禄時代は本当に近世まれに見る平和な時代だったということでしょう。ちなみに本作の図を李朝の虎の民画を使って解説すると、女性(民画では虎は女性を表わしています)が見ている松(男性の象徴)が恋人、彼氏となります。それでは、恋のキューピットであるカササギ(精霊)の役目を果たすのは何か。それは本作に書かれた恋愛の詩です。日本人の相聞歌、教養の世界です。本作を見て、「そういえば、昔、私もラブレターに詩を書いて送っていたな」と遠い昔を思い出しました。古美術品を見て、恋愛をしていた若い頃を思い出すことなど、ちょっと意外でした。