| blog |

瀬戸焼 鉄絵 龍唐草文 鉢

[2022/10/31]

| ||

私が骨董品収集を始めた1980年代後半はバブル経済の真っ最中、その時、興味を持っていたのが瀬戸焼の鉄絵皿です。当時は民芸ブームで山水文の七寸皿が4万円、馬の目皿が3万5千円だったことを覚えています。1990年代半ばに古美術商になって30年間、私は多くの瀬戸焼の鉄絵作品を扱い、多分、千点以上は扱ったと思いますが、今でも珍しい作品に出会うと喜んで購入してしまいます。昔と違うのは価格が下がったこと。写真の作品は1990年であれば6万円以上したはずです。21世紀になって中国の経済力が勃興して古美術品価格が上昇したのと反対に、日本の瀬戸焼作品の価格が低下しました。それは現在の日本と中国の関係を表わしているようにも感じます。かつての経済大国の日本はどこへいったのやら。経済停滞の原因は社会構造の問題や少子化など様々な理由が考えられますが、やっぱり最大の原因は国の借金でしょう。バブル経済の時代、国の借金は約250兆円でしたが、現在は約1200兆円。5倍です。骨董品の価格が高い時代が良いのか、国の借金が多い時代が良いのか難しい問題です。政府は昨日、来年度の大型補正予算を組んで借金を増大させました。この調子だと瀬戸焼鉄絵の価値観はますます下がるかもしれません。借金の増大と共に日本人の美意識の質も落ちなければよいのですが……。ちなみに写真の瀬戸焼の鉢、唐草文が細かく書かれた珍品で秀作です。郷土料理や田舎料理を盛ると美味しそうに見えると思います。 口径 約24.5cm/高さ 約10cm 御売約、ありがとうございました | ||

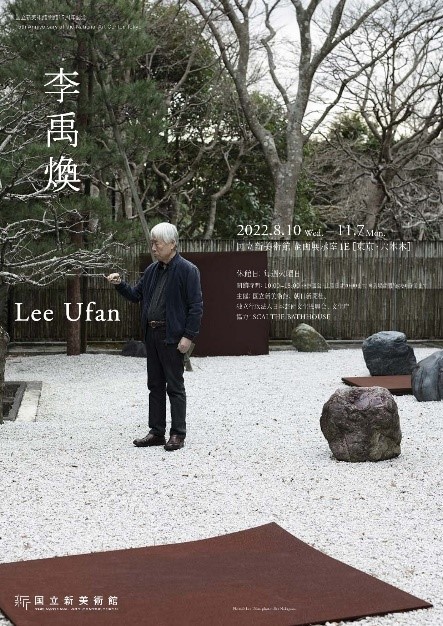

李禹煥の展覧会と瀬戸の徳利

[2022/10/23]

| ||

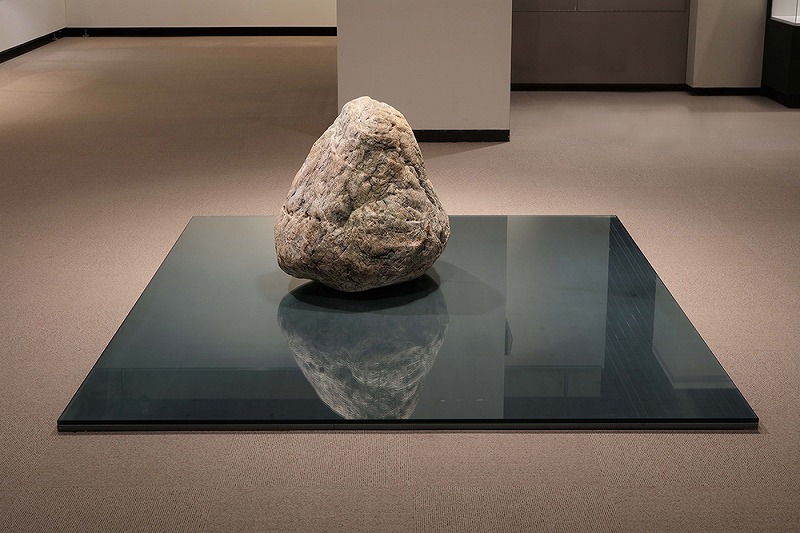

六本木の新国立美術館で李禹煥展(8月10日〜11月7日)が開催されています。李禹煥は現在、日本を代表する現代美術家です。2014年、フランスのルーブル美術館で個展を開催、今年4月にはフランスのアルルに、直島、釜山に次ぐ3つ目の個人美術館(安藤忠雄設計)が開設されました。展覧会場には初期の作品から今年製作した作品が展示されています。これを見ると李の目指す存在の本質を感じさせてくれる美術とは何かを体感できるでしょう。

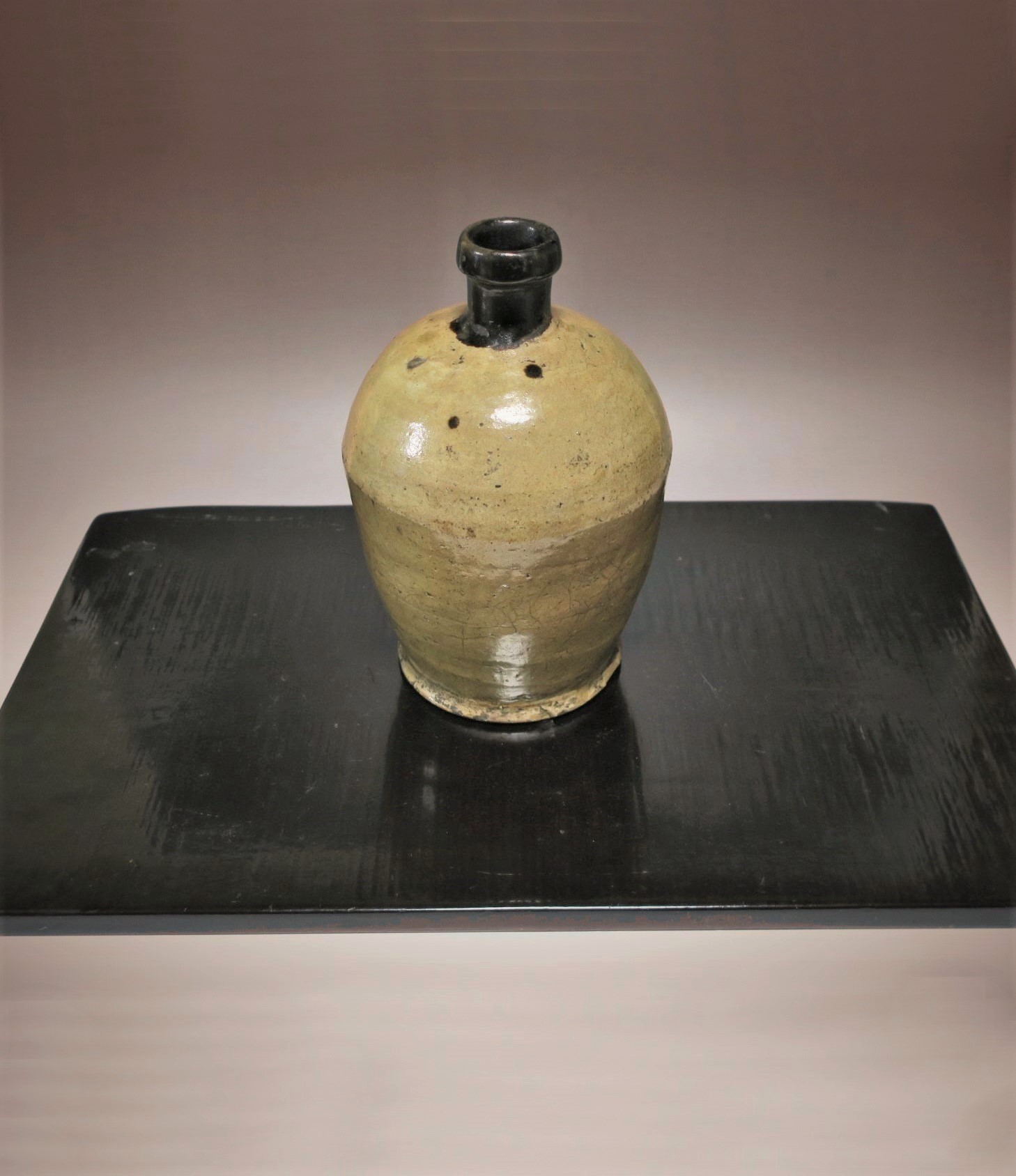

(右写真 瀬戸焼描分徳利) 李禹煥の展覧会のホームページはこちらから | ||

薩摩焼 竜門司窯 龍貼り付 掛け流し 甕

[2022/10/16]

| ||

10月に入って涼しくなりましたが、雨が結構降るので湿度が高い日が多い気がします。昔は10月といえば体育の日前後は天気が良かったのですが、夏だけではなく、秋も気候変動の影響を受けているのでしょうか。8月は猛暑で誰も店に入ってきません。あまりに暇すぎたので先月、毎月第3週は特集をやる気になったのですが、先月末から急に忙しくなって、特集を組む余力がなくなってしまいました。神道関係のものを10点出品する予定だったのですが「薩摩焼 貼り付け竜 甕」「福助を背負うお多福」「平戸焼 恵比寿水注」の3点だけになってしまいました。本作が作られた鹿児島には意外にもスサノオノミコトを祭る神社がたくさんあります。スサノオノミコトを祀る地域は、古代から鉄の産地でした。鹿児島や関東の鹿島は「カ」が付く地域です。「カ」は古代、鉄を意味する言葉だったので地名にも影響しています。

岩見神楽 (島根県) | ||

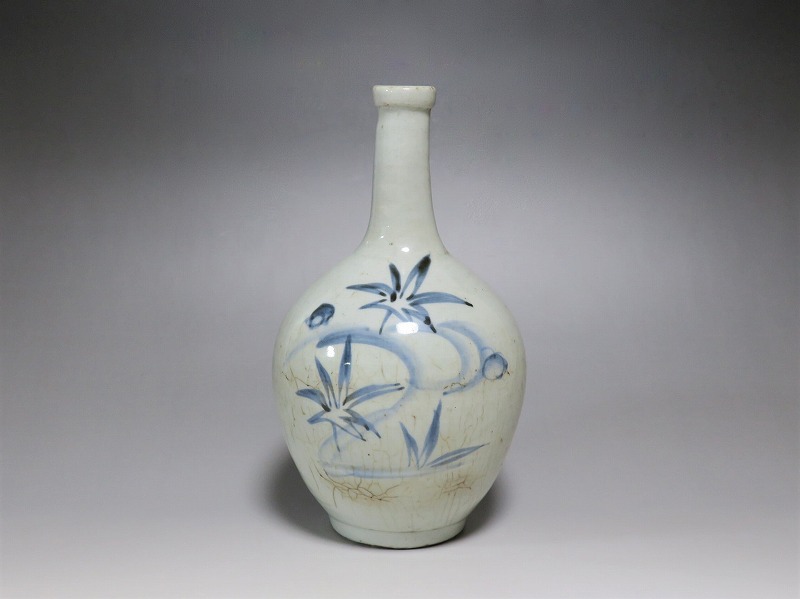

砥部焼 北川毛窯 染付 竜田川 徳利

[2022/10/09]

| ||

10月に入って急に涼しくなりました。東京は11月下旬の気候とか。急激な変化であっても猛暑よりは過ごしやすくてよいですね。写真の徳利は砥部焼染付の竜田川徳利。竜田川は奈良県にある紅葉の名所です。近くには聖徳太子が創建したといわれる龍田神社や法隆寺があり、古代史を感じることのできる場所となっています。コロナ禍前、骨董講座で古代史の解説をしていた頃、竜田(タツタ)は韃靼(タタール)のことだと話したことがあります。聖徳太子はソグド人やタタール人の血を引いているという話です。この話をすると皆がまさかと疑問を持つのですが、そこがロマン、想像力の広がるところ。聖徳太子はバイリンガルだったので偉人と考えられていたのですね。ところで日本人にとって赤は紅葉の色と共に再生の象徴、国旗にも神社にも使用されています。

高さ 約23cm/胴径 約13.5cm 商品の購入をご希望の方はこちらから | ||

青手九谷焼 若杉窯 鳳凰文 壺

[2022/10/02]

| ||

江戸時代17世紀中頃、日本の陶芸界に突然、青手九谷焼と酒井田柿右衛門による柿右衛門窯が出現します。それまで日本では陶芸の色絵作品がなかったので、2つの作風はそれ以降の日本陶芸に大きな影響を与えました。私は個人的にこの時期の色絵は清との戦いの戦費を調達するために、鄭成功が日本に景徳鎮の陶工を連れてきて作らせた作品だと考えていますが……。最近、窯跡から色絵の陶片が発掘され、前期九谷焼は有田地方で作られていたことが判明しています。ところが前期の九谷焼は石川県で作られたと信じている人もいます。理由は19世紀前半、石川県小松市周辺で後期九谷焼(特に吉田屋の作品)が再興され、後期九谷の名前を不動のものにしたからです。しかし、吉田屋は採算を度外視して作品生産を行ったので、8年間(1824年〜1831年)しか活動していません。吉田屋窯の廃止時、陶芸家たちは他の窯に移り再興九谷焼を作り続け、今日の九谷焼の基礎を築きました。写真の壺を見た時、色調が吉田屋に似ているので「もしかしたら…」と思ったのですが、過去に扱った吉田屋の記憶をたどると肌合いが違うので若杉窯と判断しました。それでも本作には青手九谷焼が持つ魅力があります。それは陶芸家たちが吉田屋窯の作業の記憶を維持していたので、それに近い色調を出すことができたのだと思っています。ところで19世紀前半は各藩の殖産が盛んになった時代。大藩だった加賀藩は藩を挙げて陶芸作りを補助しました。各藩は藩の個性、特性を出すために作品を作るのですが、前期九谷作品に目を付けたのは加賀藩だけです。資金が潤沢にあったからこそ出来た行動でしょう。19世紀になっても加賀藩は江戸前期の文化に憧れていたのかもしれません。19世紀前半の御用窯を見ると、藩の個性が理解できて面白いですよ。ちなみに九谷焼は武士の文化と貴族文化が混在した焼物。それには北前船と京都との交易が不可欠です。両方を併せ持つからこそ九谷焼は魅力的なのですね。 高さ 約27.5cm/胴径 約23.5cm 御売約、ありがとうございました | ||

上へ戻る

ちなみに、私は学生時代、1983年から1984年の2年間、李先生のキャンバス張りのアルバイトをやっていました。

今回の展覧会でその時、私が張ったキャンバスの作品が展示してあるのを見た瞬間、不思議なことに作品を見ているというより、キャンバスを張った時の記憶、鎌倉の李先生のアトリエの雰囲気や私の学生時代の思い出が一気によみがえってきました。それは私の青春が一番、輝いていた時の思い出です。

5年前(2017年暮れ)、鎌倉にある先生の家を訪ねたことがあります。その時、先生が私に「君、ちゃんと今、働いているの? 食べていけているの?」と聞いてきました。その時、答えた私の返答は、「先生、ひどいな。私はもう57歳ですよ。子供も2人いますし、ちゃんと働いていますよ」でした。どうやら先生にとって、私は学生時代からぷらぷら遊んでいる人間としか映らなかったようです。まあ、これは先生に限ったことではなく、多くの人が感じていると思いますが。

ちなみに、私は学生時代、1983年から1984年の2年間、李先生のキャンバス張りのアルバイトをやっていました。

今回の展覧会でその時、私が張ったキャンバスの作品が展示してあるのを見た瞬間、不思議なことに作品を見ているというより、キャンバスを張った時の記憶、鎌倉の李先生のアトリエの雰囲気や私の学生時代の思い出が一気によみがえってきました。それは私の青春が一番、輝いていた時の思い出です。

5年前(2017年暮れ)、鎌倉にある先生の家を訪ねたことがあります。その時、先生が私に「君、ちゃんと今、働いているの? 食べていけているの?」と聞いてきました。その時、答えた私の返答は、「先生、ひどいな。私はもう57歳ですよ。子供も2人いますし、ちゃんと働いていますよ」でした。どうやら先生にとって、私は学生時代からぷらぷら遊んでいる人間としか映らなかったようです。まあ、これは先生に限ったことではなく、多くの人が感じていると思いますが。 現在、スサノオノミコトといえば出雲の岩見神楽が有名ですが、もしかしたら鹿児島にも出雲や高千穂とおなじような神楽があったのではないか。本作を見ながら、このような甕は神楽の時、使われていたのかなと想像しました。それが時代を経るとともに消滅していった。出雲や高千穂は文明の入りにくい地だったので、神楽が残ったのかもしれません。現在では貴重な文化財です。

現在、スサノオノミコトといえば出雲の岩見神楽が有名ですが、もしかしたら鹿児島にも出雲や高千穂とおなじような神楽があったのではないか。本作を見ながら、このような甕は神楽の時、使われていたのかなと想像しました。それが時代を経るとともに消滅していった。出雲や高千穂は文明の入りにくい地だったので、神楽が残ったのかもしれません。現在では貴重な文化財です。

一方、染付の青は中東、ペルシャを象徴する色。日本人がコバルトを使用するようになったのは江戸時代初期ですが、それ以降、日本人は染付の青に慣れ、それが自分たちの陶磁器だと感じています。しかし、磁器は中国、コバルトは中東から伝播したのですから、染付磁器はある意味、グローバルな作品です。

古代の人は竜田川といえば赤を想像したでしょうが、今、目の前にあるのは染付の青。本作を見ながら、古代から現在につながっている時空間を夢想しています。

一方、染付の青は中東、ペルシャを象徴する色。日本人がコバルトを使用するようになったのは江戸時代初期ですが、それ以降、日本人は染付の青に慣れ、それが自分たちの陶磁器だと感じています。しかし、磁器は中国、コバルトは中東から伝播したのですから、染付磁器はある意味、グローバルな作品です。

古代の人は竜田川といえば赤を想像したでしょうが、今、目の前にあるのは染付の青。本作を見ながら、古代から現在につながっている時空間を夢想しています。