| blog 2014年5月 |

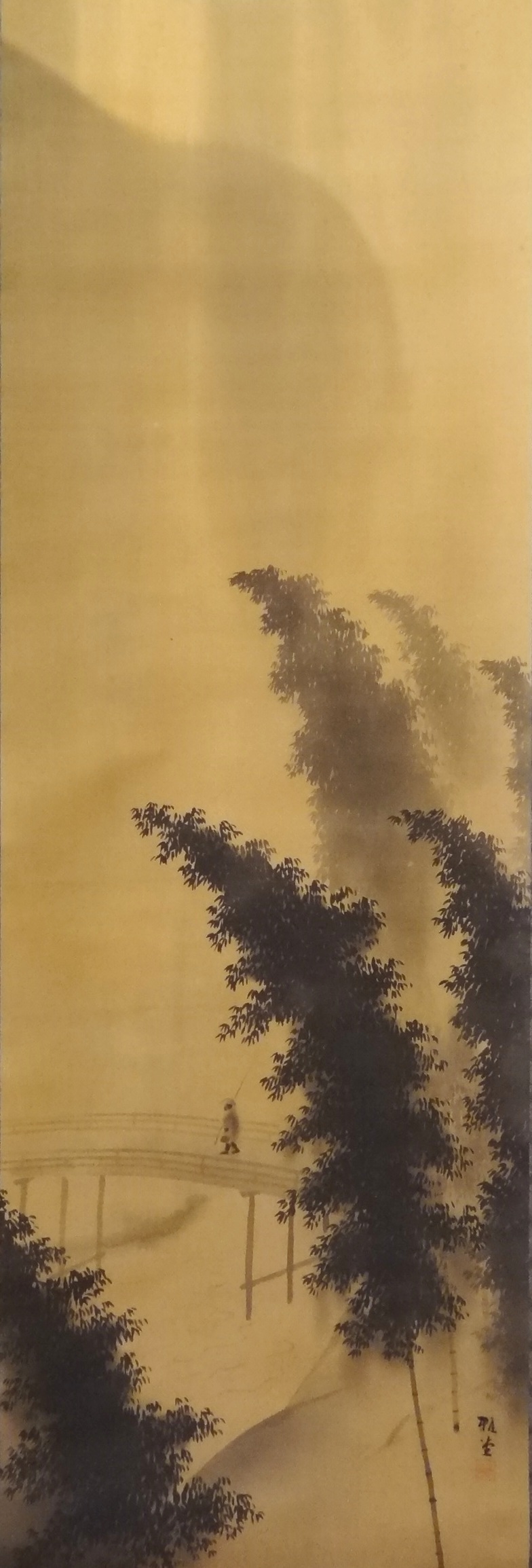

雨中帰漁図 (大山雅堂)

雨中帰漁図 (大山雅堂)

[2014/05/31]

今週、日本列島は各地で5月下旬にしては珍しい真夏日を記録しました。弱い太平洋高気圧のせいで大陸の熱が日本に流入し、気温が上がったようです。北京では41度を記録しています。しかし、今週半ばから天気は雨模様の様子、気温も平年並みに戻り、過ごしやすくなるでしょう。

6月は梅雨の季節、稲作農民の日本人にとって雨はかかせません。今年も稲が順調に育って豊作を祈るばかりです。 写真は大山雅堂(1902〜1995年)の描いた「雨中帰漁図」。山水中の人物が鮎釣りを終えて、家に帰る絵です。鮎の季節は先ですが、雨の中、濡れながら歩く釣り人の姿は日本の風景の一端を担っています。大山雅堂は中国の老荘思想に通じた日本画家で朦朧体を使って絵を描きました。梅雨の時期、湿気で煙る日本の風景は、自然と共に生きる道教思想とマッチしています。 この絵を見ていると自分の心の中にこのような風景が残っているのか、懐かしさを感じ、自分が日本人であることを認識することができます。きっと、釣り人を濡らす雨は温かい雨でしょう。

本紙サイズ 縦横 約126cm×41cm 御売約、ありがとうございました | |||

アフリカ 鉄 鳥オブジェ(20世紀)

[2014/05/25]

| ||

毎日、散歩をしていると、徐々に樹木の葉が繁っていくことに気付きます。日差しが前よりも強い気もします。5月に何度か真夏日がありましたが、今年もどうやら熱くなりそうです。5月は田植えの季節。これから梅雨、夏に向かうにつれ、日本中の緑が濃くなっていくでしょう。適度な雨と晴れのバランスの良い天候は古代から日本人が祈願していたことでした。 高さ 約32.5cm/横幅 約17cm/奥行 約15.3cm 御売約、ありがとうございました | ||

青縁千筋文ガラス三つ鉢(大正時代)

[2014/05/21]

| ||

先週、輪線の民芸品を出品しましたが、今週は輪線のガラスを紹介します。

日本人は昔から輪線が好きだったようで弥生時代に横線のデザインを土器に施し、平安時代の三筋壺、江戸時代の丹波えへん徳利などに輪線文を使用し、それが明治時代末期、ガラスにデザインされました。 (大) 口径 約20cm/高さ 約7.7cm/高台径 約7cm 御売約、ありがとうございました | ||

バラと雀図 應谷銘(大正時代)

バラと雀図 應谷銘(大正時代)

[2014/05/11]

ゴールデンウィークが終わり、五月晴れの季節がやってきました。日差しを浴びながら散歩をするにはぴったりです。時々、吹いてくる爽やかな風に当たると一層、心地良いものになります。散歩の途中、家々の庭に目をやると、バラ、つつじなどが咲き誇り、目を楽しませてくれます。

日本におけるバラの栽培は明治時代、皇族、華族によって始められました。バラ栽培が一般化したのは昭和時代初期で、その時代のアンティークにはバラが題材として用いられています。 写真の軸は大正時代に描かれたバラ図です。明治時代の重厚さや戦後の日本画のような模倣感がなく、のびやかなタッチで描かれています。モダニズムと日本画が合体したような軸で、デモクラシー時代の日本人の自由な精神を感じます。 今週はバラやつつじが見ごろなので、週末に散歩されてはいかがでしょう。

本紙サイズ 長さ:110.5cm/幅:41.5cm 御売約、ありがとうございました | |||

骨董収集の心理学

[2014/05/10]

| ||

仙遊洞で「骨董講座トーク 骨董収集の心理学」が開かれました。

講師は首都大学東京臨床心理学部教授の下川昭夫氏。下川氏と仙遊洞主人とは、小学校の塾、中学高校からの友人です。トークは「なぜ、人は骨董品を集めるのか?」に焦点を当てて進められました。 受講者は10名、仙遊洞主人は寝不足のため、話もしどろもどろでしたが、大学教授である下川氏の上手な話しによってトークの内容は充実したと思います。 下川氏によれば、「骨董収集は若い時期、気になったことの確認行為、大人になった時の自己実現」ということです。彼の話を聞いて受講者の皆様も、「なるほど」と感じたでしょう。対談の後、受講者の方々が「面白かった」と感想を述べてくださったので、ほっとしています。 骨董と心理学を結び付けて話を聞く機会はなかなかありません。いつか機会があれば、もう一度、下川氏をゲストに招いて対談を行いたいと思っています。講師を務めてくれた下川氏、参加された受講生の皆様、ありがとうございました。 | ||

上へ戻る